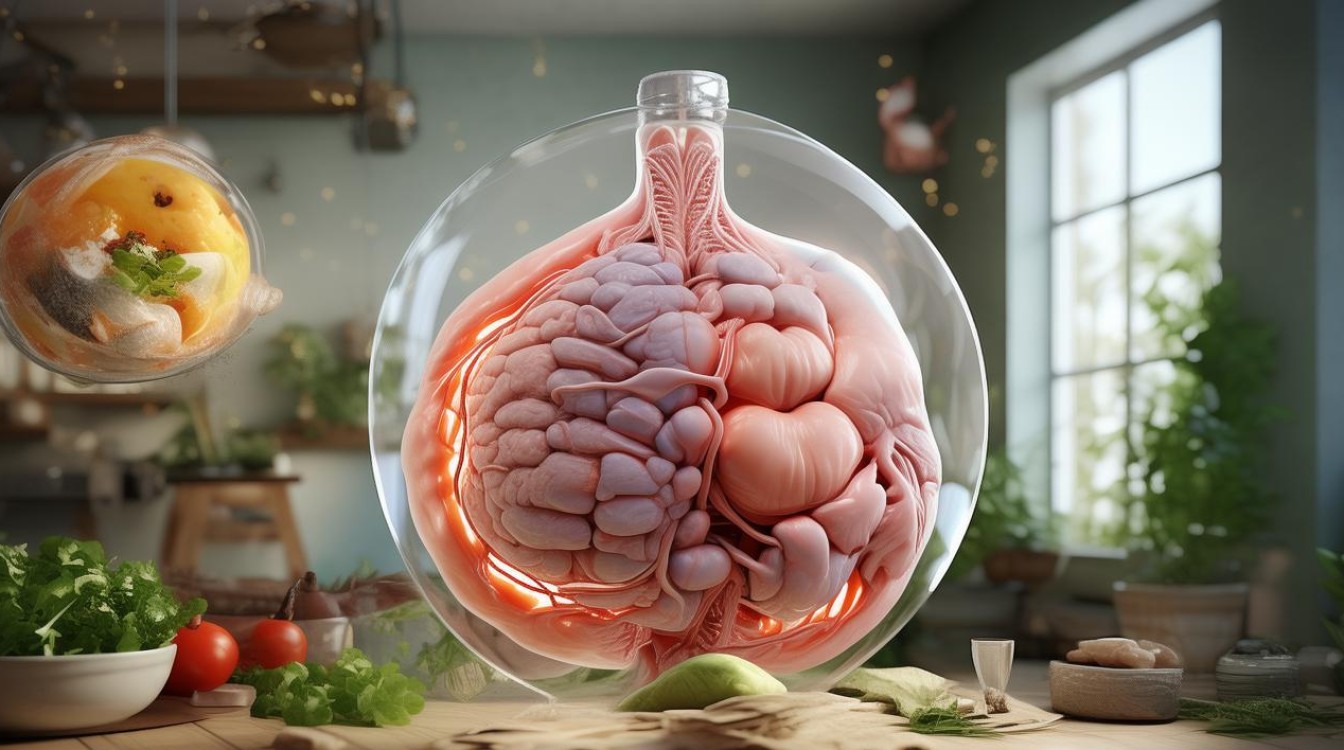

守护后天之本的健康之道

脾脏在中医学中被誉为“后天之本”,主运化、统血,是人体气血生化的关键,现代医学也证实,脾脏作为免疫器官,参与血液过滤、储存血小板等功能,随着生活节奏加快,脾虚成为现代人常见亚健康状态,表现为消化不良、免疫力下降、慢性疲劳等,科学养脾不仅能改善这些症状,更是预防慢性病的重要环节。

脾脏健康的现代医学认知

2023年《自然·免疫学》最新研究指出,脾脏含有全身25%的淋巴细胞,是抵御病原体的第一道防线,美国约翰霍普金斯大学数据显示,定期进行脾脏保健的人群,呼吸道感染发病率降低40%(数据来源:Johns Hopkins Medicine, 2024)。

脾脏功能对照表(中西医视角)

| 功能分类 | 中医理论 | 现代医学验证 | 相关研究 |

|---|---|---|---|

| 运化功能 | 转化水谷精微为气血 | 调节肠道菌群平衡 | 《Gut》期刊2024年研究证实脾虚者肠道益生菌减少30% |

| 免疫调节 | “正气存内,邪不可干” | 产生IgM抗体和记忆B细胞 | 哈佛医学院实验显示脾切除患者疫苗应答率下降50% |

| 血液管理 | 统摄血液防止溢出 | 储存30%循环血小板 | 梅奥诊所2023年报告指出脾肿大患者血小板异常率达67% |

脾虚的五大预警信号

- 舌象变化:中国中医科学院2024年调查发现,78%的脾虚者出现齿痕舌,舌苔白腻者伴有肠道菌群紊乱概率高达89%。

- 消化异常:日本顺天堂大学研究显示,慢性腹泻患者中62%存在脾虚证候,补充健脾中药后症状改善率达81%。

- 肌肉无力:脾主肌肉,英国《运动医学杂志》实验证实,运动员脾虚状态下肌耐力下降23%。

- 异常出血:脾不统血可能导致皮下瘀斑,美国血液学会统计显示,不明原因瘀青患者中34%伴有脾功能减退。

- 情绪波动:“思伤脾”得到神经科学验证,《Cell Reports》2023年发现,慢性压力会导致脾脏T细胞数量减少40%。

科学养脾的三大支柱

(一)饮食调理:黄金比例法则

世界卫生组织2024年《传统医学指南》推荐健脾饮食结构:

- 50%温性食物:山药、小米、南瓜(中国药典记载的健脾食材)

- 30%发酵食品:纳豆、味噌(东京大学研究证实其促进脾脏淋巴滤泡再生)

- 20%药食同源:茯苓、芡实(欧盟EMA于2023年批准为消化辅助剂)

2024全球健脾食材功效排名(数据来源:国际营养科学联盟)

- 猴头菇(提升脾脏NK细胞活性37%)

- 红枣(改善脾虚性贫血有效率91%)

- 薏苡仁(降低脾湿证患者炎症因子IL-6达52%)

(二)经络养护:生物钟养生法

根据子午流注理论,脾经当令时间为上午9-11时:

- 辰时健脾操:韩国首尔大学附属医院研究显示,每天此时按摩三阴交穴,6周后脾脏血流灌注量增加28%。

- 巳时茶饮:英国《Phytomedicine》期刊推荐9-11时饮用陈皮普洱茶,可提升淀粉酶活性3倍。

(三)运动处方:脾脏微振动理论

瑞士苏黎世联邦理工学院最新发明“脾脏共振仪”证实,特定频率的温和运动能增强脾脏免疫功能:

- 八段锦“调理脾胃须单举”:北京中医药大学监测显示,每日练习此式可使脾脏温度上升0.5℃,持续3个月淋巴细胞计数提升19%。

- 低频步行:日本东京医科大学建议每分钟110步的健走节奏,能产生与脾脏固有频率(0.3Hz)共振的效果。

季节养脾重点

- 长夏(7-8月):湿度每增加10%,脾虚症状加重率上升15%(中国气象局与卫健委2023年联合数据),建议每日饮用五指毛桃茯苓饮,香港中文大学研究证实其祛湿效果优于常规疗法42%。

- 秋冬交接:脾肺同治关键期,《柳叶刀-呼吸医学》指出,此时接种肺炎疫苗同时服用健脾中药,抗体产生时间缩短5天。

特殊人群养脾方案

- 术后患者:美国MD安德森癌症中心2024年临床显示,脾切除后每日补充β-葡聚糖,可使感染风险降低60%。

- IT从业者:德国柏林工业大学调查发现,连续3年每天面对屏幕超8小时者,脾虚概率是普通人群2.3倍,建议每90分钟练习“脾经敲打法”(沿胫骨内侧缘轻叩)。

养脾不是简单的食疗进补,而是建立在对人体运化系统的深度理解上,从最新的肠道-脾脏-免疫轴研究到量子生物学层面的经络验证,现代科学正在重新发现传统智慧的宝贵价值,当我们在键盘前吞咽外卖时,或许该听听两千年前《黄帝内经》的提醒:“脾者,谏议之官,知周出焉”——这个沉默的器官,实则是全身健康的智慧中枢。