中药穴位贴的常见用途和原理

家长们给宝宝用脚底贴,通常是为了解决以下几种常见问题:

(图片来源网络,侵删)

- 促进睡眠、安神:针对宝宝夜啼、睡眠不安稳。

- 改善消化、止泻/便秘:针对宝宝腹胀、腹泻、便秘等消化不良问题。

- 增强免疫力、预防感冒:作为日常保健,希望能减少生病频率。

- 止咳化痰:针对感冒后的咳嗽、有痰症状。

基本原理:

- 中医理论:中医认为,脚底是人体的“第二心脏”,汇集了许多重要的经络和穴位(如涌泉穴),通过药物经由皮肤渗透(透皮吸收),作用于相应的穴位,可以调节脏腑功能,达到“内病外治”的效果。

- 现代医学视角:皮肤本身有屏障作用,对大分子物质吸收有限,但脚底角质层相对较薄,且血管、神经丰富,理论上药物可以通过皮肤吸收进入血液循环,对于婴幼儿娇嫩的皮肤,吸收效果和潜在风险需要特别关注。

给宝宝使用中药穴位贴的【潜在风险】(这是最重要的部分)

在考虑使用之前,家长必须清楚了解其可能带来的风险:

-

皮肤过敏(最常见):

- 宝宝的皮肤非常娇嫩,角质层薄,防御能力差。

- 贴剂中的胶布、基质以及中药成分都可能引起接触性皮炎,出现红肿、瘙痒、皮疹、水泡甚至溃烂。

- 一旦出现过敏,应立即撕下,并用清水清洗,严重时需就医。

-

药物成分不明,安全性无保障:

(图片来源网络,侵删)

(图片来源网络,侵删)- 市面上的很多产品,尤其是网上或非正规渠道购买的,其成分、剂量、来源都不明确。

- 中药成分复杂,有些药材可能含有对婴幼儿有毒性的成分(如含有马兜铃酸、朱砂等重金属的药材,正规产品已禁用,但劣质产品可能混入)。

- “纯中药”不等于“无毒无害”。

-

延误病情:

- 这是最危险的一点,宝宝生病时,症状可能只是表面,背后有复杂的病因,宝宝腹泻可能是消化不良、病毒/细菌感染,也可能是乳糖不耐受等。

- 如果家长仅依赖穴位贴而忽略了观察病情和及时就医,可能会错过最佳治疗时机,导致小病拖成大病。

-

使用不当,造成伤害:

- 贴敷时间过长:超过推荐时间,会大大增加皮肤过敏和损伤的风险。

- 贴在不合适的部位:除了脚底,有些家长会贴在肚脐、胸口等部位,这些部位皮肤更敏感,风险更高。

- 撕下时用力过猛:可能损伤宝宝的娇嫩皮肤。

如果家长仍然决定使用,请务必遵循【安全指南】

如果您在咨询了医生,并且对产品有充分了解后,仍然希望尝试,请务必做到以下几点:

-

首选咨询医生:在使用任何偏方或非药物疗法前,务必先咨询儿科医生或专业的中医儿科医生,医生能判断宝宝是否适合,以及辨别产品是否正规。

(图片来源网络,侵删)

(图片来源网络,侵删) -

选择正规产品:

- 购买有国药准字(Z/C/H)批号的中成药贴剂,这意味着它经过了国家药品监督管理局的严格审批,安全性、有效性和成分都有保障。

- 避免购买“三无产品”、自制产品或来源不明的“秘方”贴剂。

-

进行皮肤过敏测试:

- 在给宝宝大面积贴敷前,先取少量贴剂内容物或剪一小块贴在宝宝手臂内侧或耳后。

- 观察24小时,看是否有红、痒等反应,如果没有,方可使用。

-

严格控制贴敷时间和部位:

- 严格按照说明书上的时间使用,通常是4-6小时,绝对不要超过8小时,尤其不能过夜。

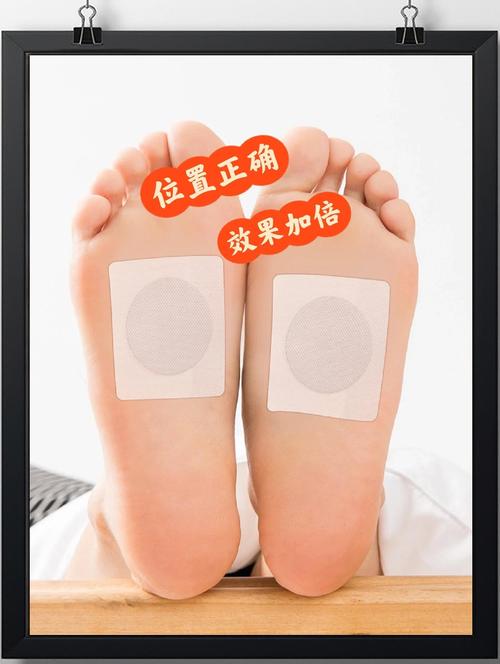

- 只贴在脚底清洁、干燥的皮肤上,避开伤口、红疹部位。

-

密切观察宝宝反应:

- 贴上后要随时观察宝宝的皮肤状况,以及精神、食欲、睡眠等整体情况。

- 一旦发现任何异常(如哭闹、皮肤发红、搔抓),立即撕下!

-

不能替代正规治疗:

- 穴位贴只能作为辅助或保健手段,绝不能替代医生诊断和正规治疗。

- 如果宝宝症状没有缓解,甚至加重,必须立即停止并带宝宝去看医生。

关于宝宝脚底穴位的简单介绍

如果您只是想通过轻柔的按摩来帮助宝宝,这比贴药要安全得多。

- 涌泉穴:位于脚底前部凹陷处,当脚底屈曲时,足底前部出现的凹陷处,是肾经的源头。

- 按摩方法:用拇指指腹或食指、中指指腹,由足趾向足跟方向,轻轻推按50-100次,可以起到滋肾、安神、引火下行的作用,对宝宝烦躁、夜啼有一定帮助。

总结与核心建议

| 项目 | 结论与建议 |

|---|---|

| 安全性 | 风险较高,尤其是对皮肤娇嫩的婴幼儿,过敏和延误病情是主要风险。 |

| 有效性 | 缺乏高质量的临床研究证据支持其疗效,更多依赖于传统理论和个别经验。 |

| 核心原则 | 安全第一,宝宝的健康永远是第一位。 |

| 最终建议 | 首选正规医疗:宝宝有任何不适,请首先咨询儿科医生。 谨慎对待偏方:对中药穴位贴等产品保持警惕,不盲目跟风。 如果尝试,务必遵循安全指南:选正规产品、做皮试、控时间、密切观察。 更安全的替代方案:对于日常保健,可以采用小儿推拿(需由专业医师指导学习)或轻柔的脚底按摩,同样能起到一定的刺激穴位、促进循环的作用,且无风险。 |

宝宝不是缩小版的成人,他们的身体对任何外来刺激的反应都不同,保护他们最好的方式,就是用科学、谨慎的态度对待每一个健康决定。