这是一个非常常见且重要的问题,老中医祛痘霜”的效果,我们不能简单地用“有效”或“无效”来回答,而需要从多个角度进行客观分析。

这类产品可能对一部分人有效,但其效果因人而异,并且存在一些需要注意的风险。

下面我将从几个方面详细拆解这个问题:

为什么“老中医祛痘霜”可能有效?(其理论依据和潜在优势)

-

中医理论基础:

- 中医认为痤疮(痘痘)的发生与“肺热”、“胃热”、“湿热”、“血瘀”、“肝气郁结”等因素有关,中医祛痘讲究“辨证施治”,从内部调理身体机能,以达到“标本兼治”的效果。

- “老中医”祛痘霜通常会宣传含有一些具有清热解毒、活血化瘀、消炎杀菌功效的中草药成分,如:

- 清热类:金银花、连翘、蒲公英、黄芩、黄柏等。

- 活血化瘀类:丹参、当归、益母草等。

- 消炎杀菌类:茶树油、苦参、蛇床子等。

- 这些成分本身确实具有一定的抗炎、抗菌作用,从理论上讲,可以帮助缓解痘痘的红肿和炎症。

-

成分相对温和:

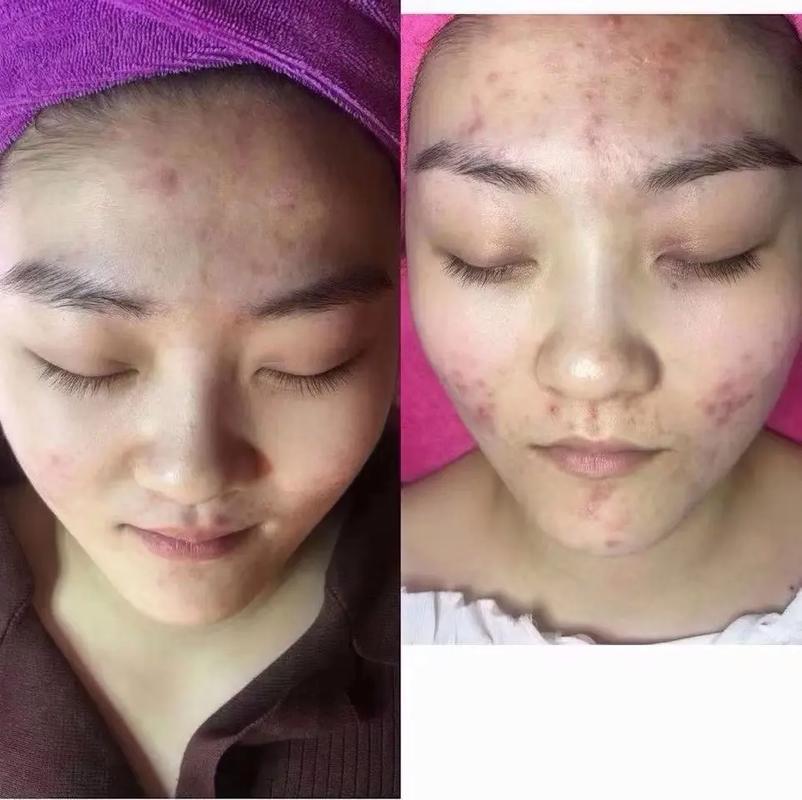

(图片来源网络,侵删)

(图片来源网络,侵删)相比于一些猛药(如高浓度水杨酸、维A酸类),纯中药或草本成分的祛痘霜通常刺激性较小,更适合皮肤敏感、耐受性差的人群。

-

“心理安慰剂”效应:

“老中医”这个品牌名称本身就带有一种“天然、安全、有效、传承已久”的信任感,这种信任感可能会增强用户对产品的信心,从而在使用过程中感觉效果更好,这被称为安慰剂效应。

为什么说其效果不确定,甚至可能无效或有害?(其局限性和风险)

-

缺乏科学临床试验验证:

(图片来源网络,侵删)

(图片来源网络,侵删)- 这是最大的问题,绝大多数“老中医”这类品牌都属于化妆品或护肤品范畴,而不是药品,它们通常没有经过大规模、严格、双盲、有安慰剂对照的临床试验来验证其宣称的祛痘效果。

- 它们的“有效”案例多来自于用户口碑或商家宣传,这些证据非常主观,且存在幸存者偏差(只有效果好的人会分享,无效或产生副作用的人可能不会)。

-

配方复杂,效果难以保证:

一款祛痘霜中可能含有十几种甚至几十种中草药成分,这些成分之间的相互作用、有效成分的浓度是否足够、是否稳定,都难以精确控制,这导致了不同批次的产品效果可能存在差异。

-

可能含有违规添加的激素或西药:

- 这是最危险的一点! 为了追求“快速见效”,一些不良商家会在“纯中药”产品中非法添加糖皮质激素(如地塞米松)或抗生素(如甲硝唑、克林霉素)。

- 短期使用:皮肤可能会感觉立刻变好,痘痘快速消退。

- 长期使用:会导致可怕的激素依赖性皮炎(俗称“激素脸”),表现为皮肤变薄、红血丝、敏感、反复过敏、停用后爆痘等情况,治疗起来非常棘手,这也是为什么很多人反映“一开始用老中医祛痘霜效果神速,后来一停就烂脸”的根本原因。

-

“辨证施治”难以在护肤品中实现:

中医的精髓在于“一人一方”,根据每个人的体质和痘痘类型来定制治疗方案,而一款祛痘霜是标准化的产品,无法做到真正的“辨证施治”,你的痘痘是“湿热”型,而产品可能主打“清热”,效果自然大打折扣。

-

对囊肿、结节等重度痤疮无效:

- 对于中重度、深层的囊肿型和结节型痤疮,护肤品(无论是中药还是西药)的作用都非常有限,这类情况必须寻求皮肤科医生的帮助,可能需要口服药物(如异维A酸、抗生素)或专业治疗(如光动力、针清等)。

给您的实用建议

-

正确看待“老中医”祛痘霜:

- 可以将其视为一种辅助性护肤品,而不是治疗药物,如果你只是偶尔冒一两颗痘痘,皮肤屏障比较健康,想尝试温和的草本产品,可以一试。

- 不要期望它有“药到病除”的奇效,尤其是对于顽固性、反复发作的痘痘。

-

学会查看产品成分表:

- 在购买前,务必查看产品包装上的完整成分表,如果成分表非常模糊,只写着“多种草本精华”,而没有具体成分,建议谨慎购买。

- 留意是否含有国家明令禁止的成分,虽然很难从成分表直接看出激素,但可以警惕那些宣称“3天祛痘”、“一抹就平”的夸大宣传。

-

先进行皮肤测试(皮试):

在大面积使用前,先取少量产品涂抹在耳后或手臂内侧,观察24-48小时,看是否有红、肿、痒、刺痛等过敏反应。

-

警惕“快速见效”的陷阱:

如果使用几天后,痘痘就奇迹般地快速消退,皮肤变得光滑细腻,反而要高度警惕,这很可能是添加了激素的信号,一旦出现这种情况,请立即停用。

-

最重要的一点:及时就医:

- 如果你的痘痘问题比较严重(满脸都是、反复长、有疼痛的囊肿结节),或者尝试了多种护肤品后效果不佳,请务必去正规医院的皮肤科就诊。

- 皮肤科医生会根据你的具体情况,提供科学、安全、有效的治疗方案(包括外用药、口服药、医美等),这才是解决问题的根本之道。

“老中医祛痘霜”可能因其含有的某些抗炎、抗菌草本成分而对轻度、偶发性痘痘有一定的缓解作用,并且其温和的配方对部分敏感肌友好,它缺乏科学验证,效果不稳定,且存在非法添加激素的巨大风险。

结论是:可以尝试,但要保持理性,不要抱过高期望,并时刻警惕皮肤的不良反应,对于真正困扰你的痘痘问题,最可靠、最安全的方法永远是咨询专业皮肤科医生。